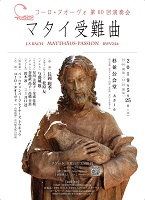

コーロ・ヌオーヴォ「マタイ受難曲」

長岡聡季指揮コーロ・ヌオーヴォ、松原友(福音史家)、与那城敬(イエス)

長岡聡季指揮コーロ・ヌオーヴォ、松原友(福音史家)、与那城敬(イエス)

星川美保子(S1)、金成佳枝(S2)、谷地畝晶子(A1)、高橋幸恵(A2)

鈴木准(T)、井口達(B)

2019年5月25日 16:00、杉並公会堂。

終演後、東京21合唱団のマタイ練習に顔を出すことになり、その後、彼らと食事をした。同団員の中にもこの演奏を聴いた仲間が何人かいて、その中からは「合唱の荒さ」を指摘する声はあった。

しかし私は、そんなことはどうでもいい、と思った。

そもそも、その場合の我々仲間内での「完成度期待値基準」は、佐々木正利指揮盛岡バッハ・カンタータフェラインの演奏なわけで、それを言い始めたら他の演奏など聴きに行くことはできないのだ。そしてその演奏ですら、唯一の正解ではないのだから。

また、合唱団「コーロ・ヌオーヴォ」の演奏会ではあるが、素晴らしい演奏が期待できるソリストもいる。そして何より、演奏は指揮者が最重要のキーポイントだ。でなければ私は5000枚ものCDを集めたりしない。実際に音を出す演奏者がいくら上手い人ばかりであっても、指揮者がダメなら意味が無い。

その今回の指揮者、長岡聡季氏は、東京藝術大学バッハカンタータークラブの演奏委員長(指揮者)を務めた方で、ヴァイオリニストとして各地のオケでコンサートマスターを務め、また指揮者としても活躍している。

氏は、当日配布のプログラムに「私の高校時代のマタイ体験は、バッハはこんなにもドラマティックな音楽を書く作曲家だったのか、という印象でした」と書いている。

その通り、彼の指揮ぶりはドラマティックそのものであった。

バッハだから、宗教音楽だからといって、ドラマティックに指揮してはいけない、なんてことはないのだ。舞台に登場した彼の姿は手足ともひょろ長い体型で、その彼が全身を使って - 膝を曲げたり、片足立ちになったり - 指揮する姿には(私も同じ体型なので)大いに共感できた。まるでフルトヴェングラー、もしくは(体型は違うが)バーンスタインのようであった。

この指揮があったからこそ、初めのうちは今ひとつエンジンが暖まっておらず不完全燃焼だった合唱団もどんどん尻上がりに良くなってきた。

第Ⅰ部冒頭合唱は、女声ソリスト4人プラス合唱団員3・4名が、舞台背後の2階客席に立ちコラールを歌った。しかしいくらソリスト達とはいえ、メインの合唱団と比べると多勢に無勢、もう少しコラールの音量があればなぁ、と思った。そのさらに後ろの壁にとても見やすいハイテクな字幕対訳が投影されており、これは良いなぁ、などと余計なことを考えてしまい、メインの合唱の印象があまり無いのは申し訳ない。何だか第2コーラスのWen?の発音が長母音の「ヴィーン」ではなく「ヴェン」になってしまっているのが気になった記憶があるぐらいだ。

コラールを歌い終わったソリスト達は、冒頭合唱がまだ続いているうちに退場し、曲が終わると1階舞台に出てきて他のメンバーと合流するため、ここで少し間があいたのもマイナス点だ。ただこのやり方でやるならば、もう少しコラールメンバーを増員したほうが良かったのではないだろうか。

松原氏は、声質は確かに福音史家に向いている良い声だと思うのだが、この日の出来は彼にとっては不名誉なものだったと言わざるを得ない。合唱は良くなっていくのに彼の調子は下降の一途だった。

与那城氏の声質はイエスというにはちょっと“悪役風味”があって、どちらかと言えばピラトやユダ向きのような気がした。

この2人の第2曲で物語が始まった直後の第3曲コラール。このコラールは普通はpで歌われるが、長岡氏は音量を抑えない。

長岡氏の解釈の特徴は、聖書の物語とコラールを「あえて」一連のドラマとして造形してしまうところにあったように思う。

この曲の構造はもちろん、聖書の物語の段落ごとにその場に相応しいアリアやコラールが挿入されている、というものだ。だからコラールを歌う時の合唱団は、物語の登場人物群の台詞を歌う時とは別人格になるのが普通である。

ところがどうも長岡氏の指揮だと、合唱団は物語とコラールで“同一人格のまま”エスカレーションしていくように聞こえる。理論上は間違いかもしれないが、しかしこれがもの凄い感動的なのである。それもそのはず、コラールの歌詞の意味を見れば、激しい感情を歌っているコラールが多いのである。第3曲も「心から愛するイエスよ、あなたは何の罪を犯したというのですか?」である。別にフォルテで歌っても全くおかしくないではないか。

第3曲と同じ旋律のコラールが、第19曲テノールのレチタティーヴォ「おお、苦痛よ」に合いの手として「これほどの苦しみはどこから?」でも歌われる。ここの合唱は楽譜にpとバッハ自身が書いている。しかし長岡氏はここでもコラールをpにせず、テノールの激しいレチタティーヴォに同調させていた。

第36d「キリストよ、お前を殴ったのは誰か言い当ててみよ」の合唱では、フォルテからいったんdim.して再びcresc.したその勢いのまま、第37曲コラール「誰があなたを打ったのか」につなげていた。

最高に感動したのは、ユダヤ人たちの「十字架につけよ」のフォルテの合唱(第45b)の後に続く、第46曲コラール「なんと驚くべき刑罰」だ。このコラールも第3曲・第19曲と同じ旋律で、大抵はpで歌われる。しかし長岡氏は「kreuzigen!」の後、間髪を入れず、よりパワーアップしたffでコラールに突入した。こんな演奏は聴いたことがない。その後のアリアAus Liebeを歌うソプラノⅠ星川さんの声が、リリックを通り越して器楽的な質だったのと合わせて見事なコントラストを作りだしていた。

まだある。第61e曲でイエスが息を引き取った直後、第62曲、最後の受難コラールを歌い始める前に、もの凄く長い間をあけていた。ただ私の好みを言わせていただければ、ここでそうするならば、「まことに彼は神の子であった」の後にも、間を入れて欲しかった。

話を第Ⅰ部に戻す。

ソプラノⅡの金成さんのBlute nurは、第Ⅰ部の白眉であった。このアリアの内容、血を吐くような思いが、指揮者の要求に沿って完全に表現されていた。

アルトⅠの谷地畝さんは、第Ⅰ部のBuß und Reuでは、予想に反して少し軽めのリリックな声と感じた。だから“涙の滴”の表現が際立っていた。イエス逮捕直後のソプラノⅠ星川さんとのデュエットでも、声質が完全に同じで素晴らしい演奏だった。

ところが第Ⅱ部冒頭のアリアでは(Ⅰ部での印象とは異なり)、豊かなアルトの声質を聴かせてくれ、ペテロ否認後のアリアErbarme dichはこれ以上ないと言える完璧にして感動的な歌唱だった。(ここでの福音史家もぐだぐだだったが、その不満もすっかり忘れさせてくれた。)

私は今回、音楽的なと以外にもう1つ、翻訳と字幕がどんなものだかにも関心があった。

配布されたプログラム冊子の対訳は、Du sagest's.の訳が全て「それはあなたの言ったことだ」となっていた。そうでなくちゃいけないよね、と我が意を得たりという気持ちになった。ところが、字幕は全部「あなたの言う通りだ」になっていたではないか! これはいったいどういうことだ?

ここの訳は、聖書物語の中でイエスの人物像をどう理解しているか、の最重要項目と私は考えている(別PDF参照)。そこの訳が、冊子と字幕で違うのは大問題だ。もしかしたら冊子対訳は団内で新共同訳聖書を参照して作成したが、字幕を映写してのリハで指揮者やソリストからクレームがついて直した、ということだろうか?

これだけドラマティックな演奏をされた長岡氏の頭の中のイエス像は、果たしてどういうものだったのだろう?